Vorbereitung in der Modelldatei

Die zu kalibrierenden Parameter müssen zunächst in der Modelldatei definiert werden. So werden zum Beispiel Bachabschnitte zusammengefasst oder die hydraulischen Durchlässigkeiten in Zonen eingeteilt.

Innerhalb einer Zone kann entweder ein einzelner K-Wert oder Speicherkoeffizient (Anzahl Parameterwerte innerhalb der Zone = 1) oder ein Feld von K-Werten oder Speicherkoeffizienten (Anzahl Parameterwerte innerhalb der Zone > 1) kalibriert werden.

Für die Kalibrierung von Leakagekoeffizienten müssen die Oberflächengewässer als LERA vorliegen. Ein Fluss oder Bach kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden, diese Abschnitte müssen bei LERA und Z-LR gleich sein. Innerhalb eines Abschnittes kann nur ein Wert angegeben und optimiert werden.

Aufbau der Parameterdatei

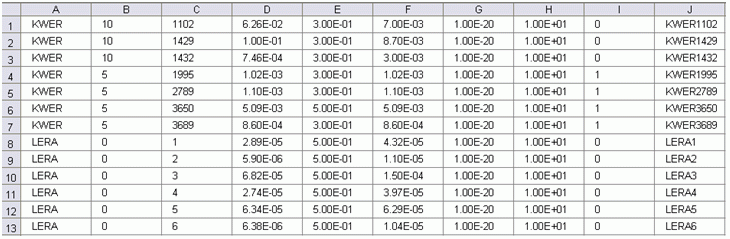

Die Parameterdatei muss im *.csv-Format vorliegen. Die Spalten werden mit Semikolon (Strichpunkt) getrennt, als Dezimalzeichen ist der Punkt vorgegeben. Der Aufbau der Datei sieht wie folgt aus:

Beispiel einer Parameterdatei

In Spalte A wird die Art des Parameters definiert. Im Moment sind folgende Arten von Parametern in der inversen Modellierung implementiert: KWER, KSPE, LERA, FLAE.

Für die bereichsweise Kalibrierung von KWER und KSPE können in der Modelldatei Zonen definiert werden (Z-KW, Z-SP). Günstigenfalls sollten diese mit den geologischen Formationen übereinstimmen, innerhalb derer einheitliche Parameter zu erwarten sind. Ist nur eine Formation vorhanden, wird eine einzige Zone definiert.

In Spalte B werden die Zonen der Z-KW und Z-SP eingetragen. Für den Parameter LERA steht in Spalte B immer 0. Die Zuordnung mit Z-LR wird in Spalte C vorgenommen.

In Spalte C wird die Elementnummer des Stützpunktes definiert.

Spalte D ist der Startwert für den jeweiligen Parameter. Im ersten inversen Berechnungslauf wird dieser Wert eingelesen.

Spalte E beinhaltet die Standardabweichung. Diese entspricht etwa dem erwarteten Fehler der Größe. Bei Potentialmessungen können dies 5-10 cm sein, bei Mengen sind 10% gute Werte. Bei logarithmischen Größen wie KWER wird die Standardabweichung in Größenordnungen angegeben (Beispiel: K-Wert = 1e-03 +/- 0.5 Größenordnungen).

Spalte F beinhaltet den Schätzwert des Parameters für die Residuenbildung

Spalte G/H beinhaltet die untere und obere Grenze des Schätzwertes aus Spalte F.

Spalte I: 0 für variabel / 1 für fix (dabei darauf achten, dass der gewünschte Wert in Spalte D definiert ist!)

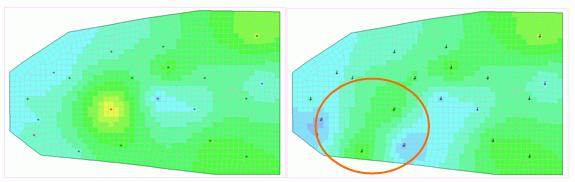

Die Auswirkung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die Auswirkung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Spalte J beinhaltet den Namen des Parameters, der in der Ausgabedatei erscheint.

Links: Stützstellen und Ausgangs-K-Werte. Rechts: Eingekreist ist das Gebiet der variablen K-Werte (Spalte I=0). Die K-Werte an den übrigen Stützstellen werden festgehalten (Spalte I=1), müssen aber trotzdem in der Parameterdatei verbleiben, damit die Interpolierung durchgeführt werden kann

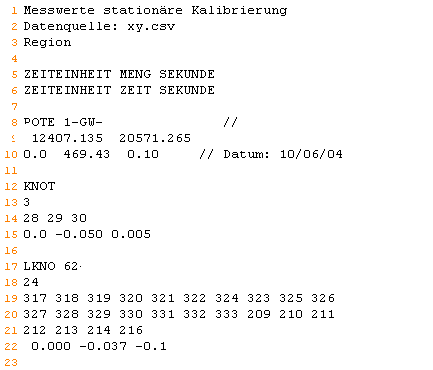

Aufbau der Beobachtungsdatei

Die vorhandenen Messwerte werden in einer Datei ohne spezielles Format gesichert (z.B. Textdatei). Der Aufbau der Datei für stationäre und instationäre Messwerte ist wie folgt:

Zeile 1-3 Kommentarzeile

Zeile 4 leer

Zeile 5 ZEITEINHEIT MENG SEKUNDE (MINU STUN TAG_ JAHR)

Zeile 6 ZEITEINHEIT ZEIT SEKUNDE (MINU STUN TAG_ JAHR) ODER

Zeile 6 BEZUGSDATUM XX.YY.ZZZZ

Zeile 7 leer

Zeile 8-x Messwerte:

POTE Name_1 // Kommentar (Achtung: Keine Leerzeichen im Namen!)

x-Koordinate y-Koordinate [z-Koordinate in 3D]

Zeitpunkt Messung Standartabweichung ODER

DATUM Messung Standartabweichung

KNOT Name_2

Anzahl Knoten n

n Knotennummern (pro Zeile 10)

Zeitpunkt Messung (Summe über alle n Knoten) St.abweichung ODER

DATUM Messung (Summe über alle n Knoten) St.abweichung

LKN0 Name_3

Anzahl Knoten n

n Knotennummern (pro Zeile 10)

Zeitpunkt Messung (Summe über alle n Knoten) -St.abweichung ODER

DATUM Messung (Summe über alle n Knoten) -St.abweichung

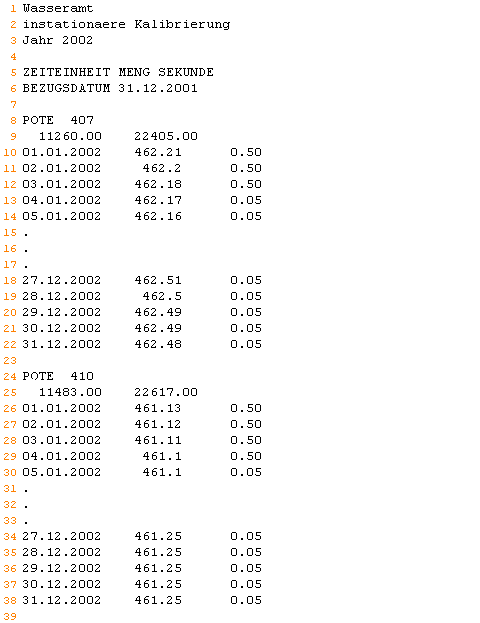

In Zeile 5 und 6 werden die Zeiteinheiten für die Menge und die Zeiteinheit für die Zeitskala festgelegt. Für stationäre Messwerte wird die Zeiteinheit als ZEIT vorgegeben mit dem Zeitpunkt 0.0 in der Datei. Bei instationären Messwerten kann ausgewählt werden, ob mit einer absoluten Zeitskala in einer Zeiteinheit (Beispiel Stunde: 0.0, 1.0, 1.5, 2., 20.) oder mit einem Bezugsdatum und damit mit einer Datumszeitskala gearbeitet werden soll.

Ab Zeile 8 folgen die Messwerte. Es sind 3 Kategorien möglich: POTE für Potentialmessungen, KNOT für punktförmige Entnahme/Infiltrationsmengen und LEKN für gemessene Infiltrations-/Exfiltrationsmengen über einen Bachabschnitt. Dem Steuerwort für die Kategorie folgt der Name der Messstelle. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich keine Leerzeichen im Namen befinden. Zwischen der x- und y-Koordinate sollte kein Tabulator verwendet werden.

Nach dem Zeitpunkt folgen der Messwert der Größe und die Standardabweichung dieses Messwertes. Die Standardabweichung wird zur Gewichtung des Messwertes benötigt. Im Kapitel „Minimierung der Zielfunktion“ wird näher auf diese Größe und ihre Funktion eingegangen.

Zur Veranschaulichung folgen nun Beispiele einer stationären und instationären Beobachtungsdatei:

Beobachtungsdaten für die stationäre Kalibrierung

Beobachtungsdaten für die instationäre Kalibrierung